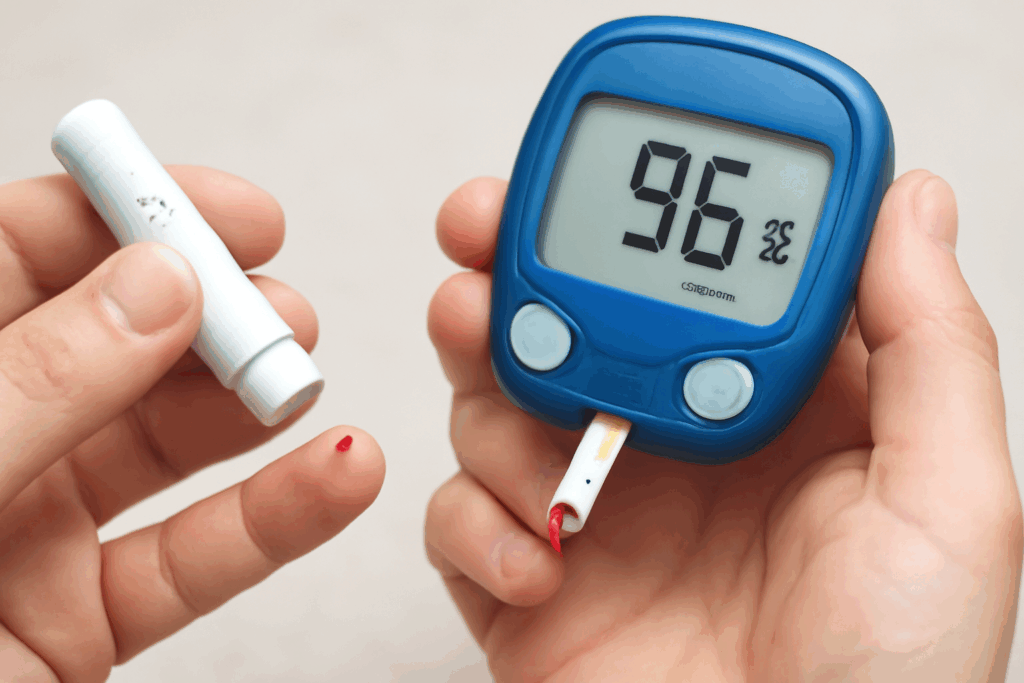

糖尿病は世界的に増加している慢性疾患であり、血糖値の自己管理はその治療と予防において非常に重要です。従来の血糖測定では、針を使って指先から血液を採取し、その血液を分析することで血糖値を確認する方法が一般的でした。しかしこの方法は、痛みや不快感、感染症のリスク、手間の多さなどの問題点があり、日々の管理にストレスを感じる患者も少なくありません。こうした課題を解決するために、現在「針を刺さない血糖値測定器(非侵襲型血糖測定器)」の開発が世界中で進められています。

非侵襲型血糖値測定器の基本的な仕組み

「非侵襲型」とは、身体に針やメスなどを使って侵入することなく、体内の情報を得る方法を指します。血糖値の非侵襲的な測定技術としては、以下のような方法が研究・開発されています。

-

光学センサー(近赤外線・中赤外線)

特定の波長の光を皮膚に当てて、その反射や透過の度合いから血糖濃度を測定する方法です。血中のグルコースが特定の光を吸収する特性を利用しています。Apple WatchやFitbitなどのウェアラブル端末でも、この手法の研究が進んでいます。 -

電気化学センサー(皮膚表面の電気変化を感知)

微量の汗や間質液(皮膚の下の液体)を利用して、グルコース濃度を間接的に測定する方法です。皮膚に密着するセンサーやパッチ型のデバイスに多く採用されています。 -

ラマン分光法

レーザー光を使って皮膚下の化学成分を分析する高度な技術で、グルコースの分子の振動から血糖値を推定します。高精度が期待される一方で、機器が高価で大型になりがちな点が課題です。

現在市販されている非侵襲型デバイスの現状

2025年現在、完全に針を使わない血糖測定器は「医療機器」として広く承認され、市場に普及しているとは言い難い状況です。しかし、一部の製品はすでに試験的に販売されており、一般消費者にも入手可能です。

一例:グルコウェアラブル(例:SugarBEAT、GlucoTrack)

-

SugarBEAT(英国):皮膚に貼るパッチ型センサーで、汗に含まれるグルコースを解析し、スマートフォンアプリに数値を送信する。EUで一部認可されているが、正確性や連続使用の持続時間にはまだ制約がある。

-

GlucoTrack(イスラエル):耳たぶに装着するデバイスで、超音波・熱・電磁波を使って血糖を測定。FDAや日本の厚労省などでの正式な医療機器承認は未取得だが、CEマーク(EU安全基準)は取得しており、臨床利用に向けた研究が継続中。

一例:スマートウォッチによる血糖測定(開発中)

AppleやSamsung、Googleなど大手企業もこの分野に投資しており、Apple Watchへの血糖測定機能搭載の噂は数年にわたり続いています。2024年時点ではまだ実用化に至っていないものの、プロトタイプの段階まで進んでいることが報道されています。測定精度、連続使用性、バッテリー効率などが課題です。

なぜ「完成」していないのか?

非侵襲型血糖値測定器がまだ広く実用化・普及していない背景には、以下のような課題があります。

-

精度の問題:非侵襲型は体内の血液そのものを直接測定しないため、グルコース濃度の測定に誤差が生じやすい。測定値が5~10%異なるだけでも、インスリン投与量に影響を与えかねないため、高い正確性が求められる。

-

個人差の影響:皮膚の厚み、汗の成分、体温、水分量などによって、測定値が変化する可能性がある。万人に対応する技術の実現が困難。

-

規制と承認のハードル:医療機器としての承認を得るには、長期間にわたる臨床試験と、安全性・有効性の証明が必要であるため、開発には多くの時間と資金がかかる。

今後の展望と社会的意義

非侵襲型血糖測定器が実用化されれば、糖尿病患者の日常生活は大きく変わるでしょう。痛みや不快感なく、リアルタイムで血糖値をモニタリングできれば、血糖管理のモチベーションも向上し、合併症の予防にもつながります。さらに、潜在的な糖尿病リスクのある人々が自己検査を行いやすくなることで、早期発見・早期治療にも寄与するでしょう。

また、これらのデバイスがスマートフォンやウェアラブル端末と連携することで、AIによる予測分析や、医師とのデータ共有も可能になります。遠隔医療やパーソナライズド医療との親和性も高く、今後の医療のデジタル化の中核を担う技術といえます。

結論

針を刺さない血糖値測定器は、現時点では「完全な完成・普及」には至っていませんが、医療技術の発展により着実に進歩しています。既存のデバイスの精度や利便性は年々改善されており、数年以内には医療現場や家庭での利用が現実的になる可能性もあります。多くの研究者・企業がこの分野に取り組んでおり、「痛みのない血糖測定」が実現する日は、そう遠くない未来に訪れるかもしれません。